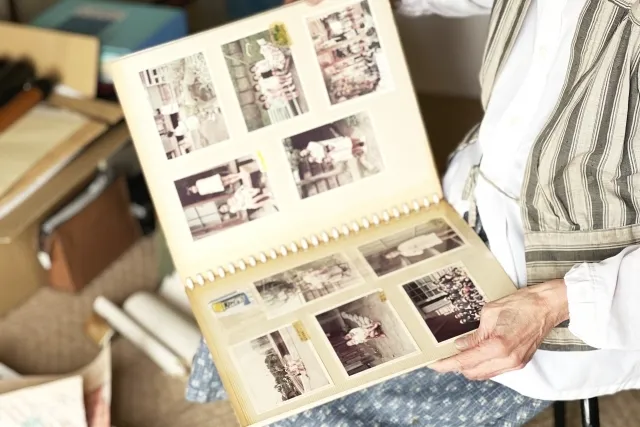

遺品整理の中でも特に悩みやすいのが「写真の扱い」です。思い出が詰まっているため捨てるのは心苦しいですが、すべてを残すのも難しいもの。結論としては、「残す・処分・デジタル化」をバランスよく組み合わせることが最適解です。家族で共有したい写真は残し、保管が難しいものは供養や適切な方法で処分、さらにデジタル化で未来に残すことで、心の整理と実務的な整理を両立できます。

遺品整理で写真は「残す・処分・デジタル化」を組み合わせるのが最適

遺品整理で写真をどう扱うかは、多くの人が直面する悩みです。アルバムや写真は膨大な量になることが多く、すべてを残すのは現実的ではありません。しかし、無理に処分すれば後悔につながることもあります。そのため、「残す」「処分する」「デジタル化する」という3つの方法を上手に組み合わせることが理想です。

残す

まず「残す」場合は、故人の人生を象徴するような写真や、家族で共有したい大切な一枚を厳選して保管しましょう。形見分けとして親族に渡すのも一つの方法です。

処分する

「処分する」場合は、ただゴミとして捨てるのではなく、写真供養やお焚き上げを利用するのがおすすめです。宗教的な配慮があることで、気持ちの面でも納得して整理が進められます。

デジタル化

そして「デジタル化」は近年注目されている方法です。スキャナーやスマホアプリを利用すれば、アルバム丸ごとデータとして保存可能。クラウドや外付けHDDに保管すれば、劣化せずに半永久的に残すことができ、家族で簡単に共有できます。

結論として、写真整理は「全て残す」「全て捨てる」といった極端な判断ではなく、バランスよく選択することが後悔しないコツです。

遺品整理で写真の扱いに悩む人が多い理由

遺品整理において、衣類や家具・家電は比較的判断しやすいものです。しかし、写真だけは特別で、多くの人が「残すべきか」「処分すべきか」で強く悩みます。その理由は、写真が単なる物品ではなく、故人の人生や家族の思い出が込められた象徴的な存在だからです。

心情的な理由

写真は見るだけで当時の記憶や感情を鮮明に呼び起こす力があります。そのため「捨てる=思い出を消すようで心苦しい」と感じる人が多いのです。特に子ども時代や家族旅行など、代えのきかない瞬間を収めた写真は強い感情を伴いやすく、整理の判断を難しくします。

量が多すぎるという現実的な理由

故人の人生が長ければ長いほど、アルバムや写真の数は膨大になります。押し入れいっぱいにアルバムが積まれていることも珍しくなく、すべてを残そうとすると保管スペースに大きな負担がかかります。

家族間の意見の違い

ある家族は「できるだけ残したい」と考え、別の家族は「整理して減らしたい」と思うことがあります。思い出に対する価値観は人それぞれ異なるため、遺品整理の中でも特に家族間の意見が分かれやすいのが写真です。

宗教的・文化的背景

写真は「魂が宿る」と考える地域や家庭もあり、そのまま処分することに抵抗を感じるケースがあります。この場合、供養やお焚き上げを検討する必要があります。

結論として、遺品整理で写真の扱いに悩むのは、心情的な葛藤と現実的な制約が同時に存在するからです。だからこそ、「残す・処分・デジタル化」の組み合わせが現実的で、後悔の少ない選択肢になるのです。

写真を残すべきかどうかを判断する基準

遺品整理で最も難しいのが、「どの写真を残し、どの写真を処分するか」という判断です。すべてを残すのは現実的に難しく、かといって無造作に処分すれば後悔につながります。そこで大切なのが、明確な基準を持って写真を選別することです。

残すべき写真の基準

- 家族の節目を記録したもの

結婚式、入学式、成人式、旅行など、人生の節目や家族の歴史を映した写真は貴重な記録として残す価値があります。 - 故人らしさが表れているもの

趣味に没頭している姿や日常の自然な表情など、その人らしさが伝わる写真は、後々見返したときに心の支えになります。 - 家族や親族と共有したいもの

親族にとっても大切な思い出となる写真は、形見分けとして残しておくと喜ばれるケースが多いです。

処分してもよい写真の基準

- 風景や建物だけの写真

誰も写っていない写真は思い出としての価値が低い場合が多く、処分の優先対象になります。 - 似たような写真が複数ある場合

同じシーンを何枚も撮っている場合は、ベストショットだけを残し、それ以外は処分しても問題ありません。 - 劣化が激しいもの

色あせや破損で誰が写っているか判別できない写真は、残す意味が薄くなります。

判断のコツ

- 「自分以外の家族も残しておきたいと思うか」を基準にする

- 悩む場合は一時保管して後日再確認する

- 写真を残す量をあらかじめ決めておく(例:アルバム数冊まで)

結論として、遺品整理で写真を残すか処分するかを判断する際には、「思い出の濃さ」「家族での価値」「保存の現実性」を基準に選ぶことが、後悔しない整理につながります。

残す写真はアルバム整理や形見分けで共有する方法

残すと決めた写真は、ただ保管するだけでなく、整理や共有の工夫をすることで、家族全員が大切にできる遺品になります。特にアルバムの整理や形見分けを活用すると、写真が単なる思い出から「家族で共有できる財産」に変わります。

アルバム整理の工夫

- テーマ別に分ける

「家族旅行」「結婚式」「子どもの成長」などテーマごとに分け直すと、後から見返しやすくなります。 - 厳選してまとめる

同じ場面の写真は1〜2枚に絞り込み、アルバムをスリム化することで保存スペースも削減できます。 - コメントを添える

誰が写っているか、どんな場面かをメモしておくと、後世の家族も理解しやすくなります。

形見分けとして共有する方法

- 親族ごとにアルバムを作る

兄弟姉妹や親戚ごとに必要な写真を分けて渡すと、それぞれが思い出を残せます。 - 複製やデジタル化を活用

原本を1枚しか残せない場合でも、コピーやスキャンをすれば複数人で共有可能です。 - 特別な写真は額装して渡す

故人の代表的な写真を額に入れて渡せば、思い出を大切に飾ることができます。

家族で共有するメリット

- それぞれが故人を偲ぶ場を持てる

- 写真が1人の手元に偏らない

- 家族間の「不公平感」を減らせる

結論として、遺品整理で残すと決めた写真は、アルバムで整理して見返しやすくすること、形見分けや複製で家族と共有することが大切です。これにより、故人の思い出をより多くの人と分かち合い、後世まで残すことができます。

写真を処分するときの注意点とマナー

遺品整理で残す写真を決めたあとは、処分する写真に向き合わなければなりません。思い出が込められた写真を手放すのは簡単ではありませんが、適切な方法とマナーを守ることで、心残りを最小限にできます。

写真を処分するときの注意点

- その場で即断しない

感情が揺れている時に処分すると、後悔することがあります。迷った写真は一時保管し、時間を置いてから判断するのがおすすめです。 - シュレッダーや裁断で個人情報を守る

写真には顔や住所が写っている場合もあるため、そのまま捨てると個人情報流出のリスクがあります。処分する際はシュレッダーや裁断をしてから廃棄しましょう。 - 地域のゴミ分別ルールを確認する

自治体によっては写真は「可燃ゴミ」扱い、「不燃ゴミ」扱いと分かれる場合があります。事前に確認して正しい分別を行うことが大切です。

写真を処分するときのマナー

- 感謝の気持ちを込める

写真は故人の思い出そのもの。処分する際には「ありがとう」と声をかけたり、丁寧に封筒や紙に包んでから廃棄すると気持ちの整理がつきやすくなります。 - 供養やお焚き上げを検討する

心情的にどうしても捨てづらい場合は、寺院や神社で供養してもらう方法もあります。写真を「単なる物」ではなく「大切な思い出」として扱えるため、安心感があります。

写真の処分は、ただ捨てる行為ではなく、故人との思い出に区切りをつける大切な行為です。個人情報保護や地域ルールを守ると同時に、感謝の気持ちを持って向き合うことが、後悔のない整理につながります。

お焚き上げ・供養による写真の処分方法

遺品整理で写真を処分する際、「普通のゴミとして捨てるのは心苦しい」と感じる方は少なくありません。写真は故人の姿や思い出が込められた特別な品であり、魂が宿ると考える地域や家庭もあります。そのため、お焚き上げや供養といった方法を選ぶ人も多いのです。

お焚き上げとは?

お焚き上げは、寺院や神社で不要になった仏具や手紙、人形、写真などをお焚きし、魂を天に還す供養の儀式です。写真を炎で浄化することで「失礼のない処分」として気持ちに区切りをつけられます。

お焚き上げの流れ

- 寺院や神社に写真を持ち込む、または郵送で受け付けてくれるサービスを利用

- 供養料(数千円〜1万円程度)が必要

- お焚き上げの証明書を発行してくれる場合もあり、安心して依頼できる

供養サービスの活用

最近では遺品整理業者や専門業者が「写真供養サービス」を提供しており、遺品整理と一緒に依頼することができます。大量の写真をまとめて預けられるので、遠方の親族や時間がない方に便利です。

注意点

- 必ず信頼できる寺院・業者を選ぶこと

- 不安な場合は供養の様子を写真や証明書で確認できるサービスを利用すること

- 供養料の相場を事前に確認しておくこと

写真を処分する際にお焚き上げや供養を選ぶことで、気持ちの負担を軽減し、安心して手放すことが可能になります。大切な思い出を敬意を持って送り出す方法として、多くの人に選ばれている手段です。

遺品整理業者に依頼して写真を整理するメリット

写真の整理は、量が多ければ多いほど時間も労力もかかります。数十冊のアルバムや箱いっぱいの写真を前にして「どこから手をつけていいかわからない」と悩む方も少なくありません。そんなときに頼りになるのが、遺品整理業者に写真整理を依頼する方法です。

業者に依頼するメリット

- 効率的に仕分けできる

プロの遺品整理士は、膨大な写真でもスピーディーに仕分け作業を進められます。残す・処分する・供養するなどの選別をサポートしてくれるため、自分たちだけで悩む時間を減らせます。 - 供養やお焚き上げにも対応

多くの業者は寺院や神社と提携しており、写真の供養やお焚き上げも代行可能です。直接持ち込む手間が省け、安心して任せられます。 - デジタル化サービスの提供

最近では、写真をスキャンしてデータ化するサービスを提供する業者もあります。アルバムごとデータ化すれば、保管スペースを取らずに済み、家族で簡単に共有できます。 - 心理的負担の軽減

大切な思い出の写真を自分の手で処分するのは精神的に辛いものです。業者に依頼することで客観的な立場から整理を進められ、気持ちの整理がしやすくなります。

注意点

- 業者によって対応範囲や料金が異なるため、必ず複数社から見積もりを取る

- 供養やデジタル化がオプションの場合、追加費用を確認する

- 信頼できる「遺品整理士認定業者」や口コミ評価の高い業者を選ぶ

遺品整理業者に依頼することで、膨大な写真の仕分けから供養・デジタル化までワンストップで解決できるのが大きなメリットです。自分たちだけでは難しい場合は、専門家の手を借りることも賢い選択肢といえるでしょう。

写真をデジタル化するメリットと具体的な手順

遺品整理で残すか処分か迷う写真は、デジタル化することで解決できるケースが多いです。データに変換して保存すれば、思い出を半永久的に残せるだけでなく、家族間での共有や管理もしやすくなります。

写真をデジタル化するメリット

- 劣化しない保存が可能

紙の写真は時間が経つと色あせや破損が進みますが、データ化すれば劣化せずに長期保存できます。 - 省スペースで管理できる

アルバム数十冊をクラウドや外付けHDDにまとめれば、収納スペースが不要になります。 - 家族で簡単に共有できる

データにすればメールやクラウドを通じて親族間で共有でき、形見分けに最適です。 - 検索性が向上する

スキャン後に日付やタグをつけて管理すれば、見たい写真をすぐに探せるようになります。

デジタル化の具体的な手順

- スキャナーやスマホアプリを利用

家庭用スキャナーで一枚ずつ取り込む方法や、スマホアプリで撮影する簡易的な方法があります。 - 専門業者に依頼する

大量の写真やアルバムを一括でデータ化したい場合は、写真スキャンサービスの利用が便利です。業者によっては高解像度でデジタル化し、クラウド納品やDVDにまとめてくれるところもあります。 - 保存形式を選ぶ

JPEGやPNGなど汎用性の高い形式で保存するのが基本。大切な写真は高解像度データで残すと安心です。 - バックアップを取る

クラウド保存に加え、外付けHDDやUSBメモリなど複数の方法でバックアップを取ることで、データ消失のリスクを回避できます。

写真をデジタル化すれば、思い出を安全に残しつつスペースの節約や家族との共有も可能になります。特に大量の写真に悩んでいる場合は、デジタル化を積極的に取り入れることが、遺品整理をスムーズに進めるカギとなります。

デジタル化した写真の保存・共有の方法(クラウド・外付けHDDなど)

デジタル化した写真は、そのままパソコンやスマホに保存するだけでは不十分です。端末の故障や紛失で大切なデータを失ってしまうリスクがあるため、安全な保存方法と家族での共有方法を工夫する必要があります。

保存方法の選択肢

- クラウドストレージ

GoogleフォトやiCloud、Dropboxなどのクラウドサービスは、インターネット環境さえあればどこからでもアクセスでき、家族で簡単に共有できます。容量に応じた有料プランもありますが、長期的に見ても安心度は高いです。 - 外付けHDDやSSD

大量の写真データを保存するなら外付けHDD(ハードディスク)やSSD(ソリッドステートドライブ)が有効です。クラウドと比べて初期費用はかかりますが、ネット環境に左右されずに高速で保存・閲覧ができます。 - USBメモリやDVD

親族に配布する場合はUSBやDVDにコピーして渡す方法が便利です。ただし長期保存には劣化リスクがあるため、必ずバックアップを取ることが必要です。

家族での共有方法

- クラウド共有フォルダを作成する

アルバムごとにフォルダを作り、親族全員がアクセスできるように設定すると効率的です。 - LINEアルバムや共有アプリを活用

親族間で気軽に閲覧できるよう、LINEや専用アプリを使ってアルバムを共有する方法もあります。 - 形見分けとしてデータを配布する

USBやDVDにコピーしたデータを親族に配布すれば、各家庭で保管が可能になります。

注意点

- データは必ず二重・三重にバックアップを取る

- アカウント共有時はパスワード管理を徹底する

- 個人情報が写っている写真は取り扱いに注意する

結論として、デジタル化した写真は「クラウドで共有」+「外付けHDDで保管」といった複数の保存方法を組み合わせることがベストです。これにより、大切な思い出を安全に守りながら、家族みんなで共有できます。

後悔しないための写真整理の進め方【まとめ】

遺品整理で写真をどう扱うかは、多くの人にとって最も悩ましい課題です。写真は単なる物ではなく、故人との思い出や家族の歴史が刻まれた大切な存在だからです。だからこそ、感情に流されすぎず、かつ形式的に処分しすぎない「バランスの取れた整理」が求められます。

後悔しないための進め方は、以下のステップが基本です。

- 残す・処分・デジタル化を組み合わせる

すべてを残すのも、すべてを処分するのも非現実的です。厳選した写真を残し、保管が難しいものはデジタル化、そして不要なものは供養やお焚き上げで丁寧に処分しましょう。 - 判断基準を明確にする

「家族の節目」「故人らしさが表れているもの」「親族と共有したいもの」を残す基準にすると、迷いが減ります。 - 家族での合意を大切にする

写真は家族それぞれにとって価値が違うものです。独断で決めず、親族と話し合いながら形見分けや共有の方法を決めることが重要です。 - デジタル化で未来に残す

データ化してクラウドや外付けHDDに保存すれば、劣化を防ぎつつ家族全員で思い出を共有できます。 - 感謝の気持ちを持って処分する

どうしても手放す写真は、感謝の言葉を添えて処分するか、供養を選ぶことで気持ちに区切りをつけられます。

結論として、遺品整理における写真の扱いは「残す・処分・デジタル化」を上手に組み合わせ、家族の気持ちと現実的な事情の両方を尊重することが大切です。そうすることで、故人の思い出を未来に残しながら、後悔のない遺品整理を実現できるでしょう。