終活は人生の締めくくり、老前整理(ろうぜんせいり)は生きるための整理。どちらも関連しつつ目的は異なります。本記事では整理の意味合いやタイミング、整理すべき項目などを体系的に整理し、自分らしい暮らしを設計するヒントを伝えます。

老前整理と終活の違いとは?目的・範囲・タイミングで徹底比較

「老前整理」と「終活」は、いずれも高齢期の備えを意味しますが、実は内容や目的、開始時期に大きな違いがあります。老前整理とは、主に自分自身の生活の質を高めるために、体力や判断力があるうちに身の回りの持ち物や情報、契約などを見直して整理することを指します。一方、終活は死後の手続きや財産整理、医療や介護の意思表示、葬儀の希望など、人生の最期を意識した総合的な準備です。

老前整理は「快適な暮らしを続けるため」に、終活は「人生の終わりをどう迎えるか」の準備である点が大きな違いです。老前整理では、断捨離や部屋の整理だけでなく、使っていないサービスの解約やデジタルデータの整頓など、現在の生活に直結した項目が対象です。それに対して終活では、エンディングノートの記入、遺言書の作成、家族への感謝の伝達など、未来のための活動が中心となります。

また、老前整理は40代後半から60代をスタート時期として推奨されるのに対し、終活は定年後や70代以降に意識し始める人が多いというタイミングの違いもあります。つまり、「老前整理は終活の前段階」であり、スムーズな終活への架け橋にもなります。

老前整理を始めるベストな年齢とタイミングとは

老前整理を始める適切なタイミングは「まだ元気なうち」が基本です。多くの専門家が推奨するのは40代後半〜60代前半の時期。この年代は、体力的にも判断力的にもまだ余裕があり、仕事や子育てがひと段落する人も多く、自分自身の生活と向き合いやすい時期といえます。

一般に、「片付けは老後にするもの」と思われがちですが、70代以降になると、整理に必要な体力や気力が落ち、物を動かすこと自体が負担になります。その結果、整理が中断されたり、途中で諦めてしまうケースも少なくありません。早めに老前整理を始めれば、少しずつ無理なく進められ、負担も少ないという大きな利点があります。

また、人生の転機となるイベント——たとえば、子どもの独立、定年退職、引っ越しなど——も老前整理を始める良いきっかけです。環境が変わると生活スタイルも変わるため、それに合わせてモノや情報を見直すことが自然な流れとして定着しやすくなります。

整理は一度きりで終わらせるものではなく、定期的に見直しながら継続することが大切です。そのためにも、早いうちから習慣化しておくことが理想的。5年後、10年後の自分が楽になるように、今から一歩ずつ始めてみましょう。

終活に含まれる「整理」と老前整理の関係

老前整理と終活はまったく別のものではなく、終活の一部として老前整理が含まれると考えると理解しやすくなります。終活は、人生の終わりを見据えて行う総合的な準備であり、その中の「物理的な整理」や「情報の整理」の初期段階を担うのが老前整理です。

具体的には、老前整理で取り組む内容には以下のようなものがあります。

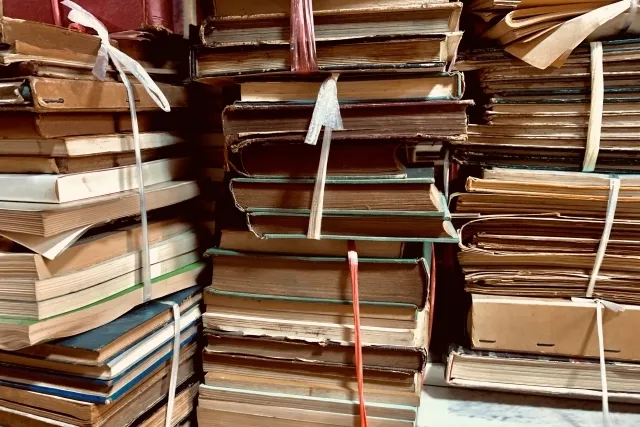

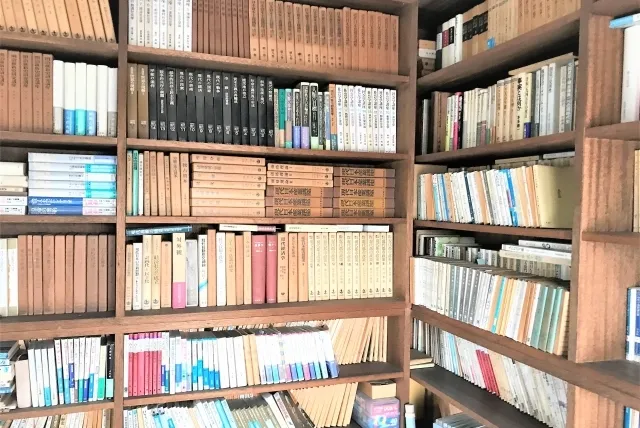

- 家財道具や日用品の整理・処分

- 契約情報(携帯・保険・サブスクなど)の見直し

- 書類やデジタルデータの分類と保管

- 家の中の危険箇所の点検と改善

これらはすべて、生活の快適性を高めるだけでなく、終活における「遺品整理」や「相続整理」の負担軽減にも直結します。つまり老前整理を済ませておけば、いざ終活を本格的に始めるときに、時間とエネルギーを他の重要なこと(医療の希望、葬儀の準備など)に集中できるのです。

また、老前整理は「自分で判断して進められる」ことが最大の利点。終活は判断力や体力が衰えた時期に行われることが多いため、本人の意思を反映しきれないリスクもあります。老前整理の段階で持ち物や価値観を明確にしておけば、後の終活においても「何を残したいか」「どんな人生を送りたいか」がスムーズに可視化され、家族との意思疎通にもつながります。

老前整理の具体的ステップ:持ち物・契約・デジタル資産の整理法

老前整理を実践するには、「何から始めればよいか」「どのように進めるべきか」を明確にすることが成功の鍵となります。ここでは、実際の老前整理を3つの主要カテゴリに分けて、具体的な進め方をご紹介します。

1. 持ち物の整理:いる物・いらない物の仕分け

まずは身近な持ち物から取り組みます。ポイントは「よく使う場所から」始めること。

たとえば・・・

- 洋服:1年間着なかったものは処分候補に。

- 台所用品:重複した食器や使わない調理器具は見直し対象。

- 書類:古い領収書や不要な保険書類はシュレッダーへ。

この時、「使っている」「使っていない」「迷っている」の3つに分類し、「迷っている物」は一時保留ボックスに入れるのがコツです。

2. 契約・サービスの見直し:固定費削減にも効果

次に、見落としがちな契約関係を整理しましょう。

- 通信費(携帯・インターネット)

- サブスクリプションサービス(動画配信、雑誌、保険など)

- 公共料金、クレジットカード、各種ポイントカード

リスト化して不要なものは解約すれば、今後の費用削減にもつながります。特に長年放置されてしまった契約は、無駄な出費を続けているケースもあるため要注意です。

3. デジタル資産の整理:今や必須の老前整理項目

- スマホやパソコンのデータ(写真・メール・書類)

- SNSアカウントやクラウドサービスの情報

- オンラインバンキング、証券口座などのログイン情報

これらは遺族にとって最も困る部分のひとつです。整理帳やエンディングノートにアカウントとパスワードの控えを残しておくことで、後々のトラブルを防げます。

このように、老前整理は「使う物・使わない物」を可視化し、「不要な契約・情報」をスリム化することで、暮らしが軽やかになり、将来の安心にもつながります。

体力や心の負担を減らす老前整理のコツとは

老前整理は、始めることに意義がありますが、「体力的にきつい」「気持ちが重くなる」と感じる人も少なくありません。だからこそ大切なのが、無理なく、気持ちよく続けられる進め方です。ここでは、実際に多くの方が実践している「負担を減らすコツ」をご紹介します。

小さな単位で始める「引き出し1つ作戦」

家中を一気に整理しようとすると疲れます。最初は、「今日はこの引き出しだけ」「来週はこの棚だけ」と、小さな単位での整理から始めると、達成感が得やすく継続しやすくなります。1日10分の「整理タイム」を日課にしてみましょう。

「保留ボックス」で迷わず前に進む

捨てるかどうか迷ったときは、無理に決断せず「保留ボックス」に入れて一時的に保管しましょう。1〜2ヶ月経ったあと見直すと、客観的に判断できるようになります。この方法なら、気持ちの負担を減らしながら整理を進められます。

モノの「意味」に注目する

「使っていないけど高かった」「思い出があるから捨てられない」——そんな時は、そのモノの「意味」に目を向けてみましょう。過去の自分にありがとうと言って手放すと、気持ちの整理もしやすくなります。

家族や仲間と一緒に取り組む

一人で黙々と進めるのではなく、家族や友人に手伝ってもらうと、思い出を語りながら楽しく進められることもあります。また、誰かと一緒だと整理のペースも上がりやすく、負担も軽減できます。

自分へのご褒美を用意する

「この棚を片付けたらケーキを食べよう」「3日間頑張ったら温泉に行こう」など、整理の先にある楽しみを用意するのもモチベーション維持に効果的です。

老前整理は、「片付けること」だけでなく、「心を軽くすること」でもあります。無理せず、少しずつ、楽しく進めることで、自分のペースで豊かな老後に近づいていきましょう。

老前整理を通じて得られる3つの大きなメリット

老前整理は「片付け」だけにとどまりません。計画的に実践することで、暮らしの質が向上し、将来の不安が軽減されるという大きな恩恵をもたらします。ここでは、老前整理を通じて得られる代表的な3つのメリットをご紹介します。

メリット①:暮らしがスッキリ、日常が快適に

老前整理を行うことで、自宅のモノが減り、空間が広がります。必要なものがすぐ見つかるようになり、掃除も楽になり、生活全体の効率がアップ。高齢になるほどつまずきや転倒のリスクも高まるため、動線の確保やモノの整理は安全対策にも直結します。

メリット②:将来の家族の負担を大幅に軽減

老前整理は、将来的な「遺品整理」の負担を減らす手段でもあります。自分の死後、家族が膨大な持ち物をどう処分するか悩む必要がなくなり、「親がしっかりしていて助かった」と感謝されることも少なくありません。また、重要書類や財産の所在を明確にすることで、相続トラブルの予防にもなります。

メリット③:自分の価値観や人生を見つめ直せる

老前整理は、「何を持ち、何を手放すか」という選択の連続です。この過程で、自分にとって本当に必要なもの、好きなもの、大切な人間関係が見えてきます。つまり、人生を棚卸しし、今後の生き方を見直す良いきっかけになるのです。

老前整理は、日々の暮らしをより快適にするだけでなく、将来の安心と家族への思いやりにもつながる「人生を整える行動」です。始めることで得られるものは、片付けた空間以上に、大きな心の余裕と安心です。

家族との連携でスムーズに進める整理術

老前整理は「自分自身のため」に行うものですが、進めていく過程で避けて通れないのが家族との関わりです。とくに同居している家族がいる場合や、将来の財産や相続が関係してくる場合には、事前のコミュニケーションが非常に重要になります。

整理の目的と方針を家族と共有する

まず最初に大切なのは、「なぜ老前整理を始めるのか」を家族にしっかり伝えることです。「自分が元気なうちにモノを整理しておきたい」「将来迷惑をかけたくない」「心地よい暮らしをつくりたい」——その想いを共有することで、整理が単なる片付けではなく、前向きな行動であることを理解してもらえます。

処分・譲渡・保管の希望は明確に

整理していく中で、思い出の品や家族との共有物が出てきた場合は、勝手に処分せずに相談する姿勢が大切です。また、「これは残してほしい」「これは誰かに譲ってほしい」といった希望があれば、文書やエンディングノートに明記しておくと、後々のトラブル回避に繋がります。

整理の時間を家族イベントに

家族に協力してもらう際は、単なる作業ではなく、コミュニケーションの機会として活用するのもおすすめです。写真を見ながら昔話をしたり、思い出を語り合ったりすることで、家族の絆が深まる良い時間にもなります。

整理のペースを強要しない

特に親子で取り組む場合、子世代が「早く片付けて」と急かしすぎると、整理が「強制的なもの」となり、本人の気持ちが追いつかないケースもあります。老前整理は、本人のペースと意思を尊重することが最も大切です。

家族と連携して老前整理を進めることで、単なるモノの整理にとどまらず、「家族の未来をつなぐ準備」にもなります。信頼関係を深め、思いやりある対話を重ねながら、無理のない形で取り組んでいきましょう。

プロに頼むべき?老前整理サービスの選び方と注意点

老前整理を進めるなかで、「一人では難しい」「思ったより時間も労力もかかる」と感じる方も多くいます。そんな時に役立つのが、老前整理のプロに依頼するという選択肢です。ただし、業者選びにはいくつかの注意点もあります。ここでは、依頼すべき場面や、信頼できる業者の選び方を解説します。

例えば、こんな時にはプロの業者の力を借りるべきです。

- 大型家具や大量の荷物がある場合

- 高齢で体力的に整理が難しい場合

- 不用品の処分方法がわからない

- 親の家の整理で遠方からサポートが必要な場合

こういった状況では、経験豊富なプロの手を借りることで、安全かつ効率的に整理を進めることが可能です。

業者に依頼するとは言え、業者は多数存在するので、初めてでは特にどの業者に頼んだらいいか迷うものです。

以下では、整理業者・整理サービスの選び方のポイントをご紹介します。

- 実績と口コミをチェック

どのような現場でどんなサービスを行っているか、具体的な実績が見える業者が安心です。 - 料金体系が明確かどうか

見積もりを無料で出してくれる業者が多く、追加料金や不明確な費用がないかを事前に確認しましょう。 - 「遺品整理士」などの有資格者がいるか

整理に特化した資格を持っている業者は、法令順守やマナーの面でも安心できます。 - 自分の要望に柔軟に応じてくれるか

「一部だけ頼みたい」「仕分け後の整理だけ依頼したい」など、ニーズに応じた対応が可能かもポイントです。

「高額な処分費を請求された」「無断で価値あるものを処分された」「事前説明と異なるサービス内容だった」というようなトラブルを防ぐために、契約前にサービス内容・金額・作業日程をすべて書面で確認することが必須です。

プロの力をうまく活用すれば、老前整理が一気に進み、精神的な負担も軽くなります。ただし、業者選びは慎重に。信頼と実績のある業者を選び、自分の希望をしっかり伝えることが成功のカギです。

老前整理後の暮らし設計:シンプルで豊かな老後の構築

老前整理を終えた後こそが、本当のスタートです。モノが減り、空間と心に余裕が生まれた状態で、「これからの人生をどう生きたいか」を考えるフェーズに入ります。ここでは、整理後の生活をより充実させるための「暮らし設計」の考え方をご紹介します。

持たない暮らしの快適さを活かす

モノが少ない生活は、掃除や管理の手間が減り、時間やエネルギーの余白を生みます。その時間をどう使うか——読書、趣味、地域活動、旅行など、本当にやりたかったことに向き合う時間が持てるようになります。これは「ただの片付け」では得られない、老前整理最大の恩恵です。

生活動線を意識したリフォームや模様替え

老前整理でスペースができたら、自分のライフスタイルに合わせて家具の配置や収納の見直しを。将来的な介護を見据えたリフォーム(手すりの設置や段差解消など)も、整理後の家でこそ実現しやすくなります。

将来のケアプランやサポート体制を見直す

整理と並行して、医療や介護の選択肢、相談できる親族、見守りサービスの導入なども検討しましょう。エンディングノートに「暮らしの希望」や「サポートが必要な時期」などを記載しておくと、いざという時に自分の意思を伝えるツールになります。

孤独を避けるつながりの設計

老前整理で身の回りが整うと、心にも余裕が生まれます。近所の人との関係、趣味のコミュニティ、オンラインサロンなど、人とのつながりを持つことが、老後の孤独を防ぎ、生きがいのある生活につながります。

老前整理は「過去の整理」であると同時に、「未来の生活設計」の第一歩でもあります。モノが少なく、時間にゆとりがあり、自分らしく過ごせる環境は、豊かで実りある老後を実現するための大きな資産になります。

こんな失敗に注意!老前整理のよくある落とし穴と対策法

老前整理は人生を前向きに整える素晴らしい取り組みですが、進め方を間違えると、かえってストレスや家族トラブルを生む原因にもなりかねません。ここでは、実際にありがちな失敗例とその防止策をご紹介します。

失敗例①:勢いで捨てすぎて後悔する

老前整理を始めると気分が乗って、勢いで思い出の品や必要な書類まで処分してしまう人がいます。しかし、あとから「あれを残しておけばよかった」と後悔するケースは意外と多いものです。

迷ったものは保留ボックスにいれて、2週間〜1ヶ月後に再確認する時間を設けると冷静に判断できます。

失敗例②:家族に相談せずに処分してトラブルに

家族の共有物や、将来相続に関係する品(不動産書類・保険証券など)を本人の判断だけで処分してしまうと、後々トラブルになる可能性があります。

大切なもの・家族が関わるものは、自分だけで判断せずに事前に共有・確認をしてください。

失敗例③:業者任せにしすぎて不満が残る

整理業者に任せたが、希望と違う方法で進められた、勝手に処分された、費用が高額になったなど、業者トラブルも見逃せません。

契約前に「希望内容・作業範囲・費用・処分方法」を書面で明示してもらい、必ず確認をしてください。信頼できる業者選びが重要です。

失敗例④:一気に片付けようとして挫折

完璧主義で「全部一度に終わらせたい」と思うあまり、心身ともに疲れ果てて中断……。これは非常に多いパターンです。

「1日1か所」「30分だけ」など、小さく始める習慣化が成功の鍵です。

老前整理は、やり方を誤ると「後悔」「衝突」「不満」につながる可能性があります。だからこそ、焦らず、自分と家族の気持ちを大切にしながら進めることが重要です。自分らしく生きる準備であることを忘れずに。

記事全体のまとめ:老前整理と終活の違いとは?自分らしい暮らしのための整理設計入門

本記事では、「老前整理とは何か?」「終活との違いは?」という基本的な疑問に始まり、実践ステップ、メリット、家族との連携、業者活用のポイントまでを網羅的に解説しました。重要なのは、老前整理が「死に向けた準備」ではなく、「より良く生きるための整理」であるという視点です。

以下に、重要なポイントのおさらいをしていきます。

- 老前整理=自分のための整理。終活=人生を締めくくるための準備。

- 始めるタイミングは40代後半〜60代前半が理想。

- 持ち物、契約、デジタル情報などを段階的に見直す。

- 整理後は心と暮らしに余白が生まれ、生活の質が向上。

- 家族とのコミュニケーションと事前共有がトラブル防止に。

- プロの業者を活用する際は、信頼性と明確な契約が必須。

- 整理の後は「自分らしい生活設計」へつなげていく。

老前整理は、「モノ」だけでなく、「心」と「未来」を整える時間です。無理なく、少しずつ進めることで、人生をより豊かに、自分らしく歩む準備が整います。あなたのこれからの暮らしが、安心と快適さに満ちたものになることを願っています。